“人の魅力を伝える”をメインテーマに掲げ、情熱あふれる活動をしている人に話を伺う連載が「街角ヒーローズ」です。本連載は、将来“人の魅力を伝える”をコンセプトにしたメディアを立ち上げ、「地元の岐阜県、そして日本中を盛り上げたい!」という野望を抱く大学生の山下和真が執筆しています。

vol.3では、「文教大学」教員の青木洋高さんと、国際学部の「青木ゼミ」ゼミ生の亀田茉莉奈さんと吉田愛梨さんにお話を伺いました。

食を通じて地域の魅力を掘り起こし、人と人を結びつける。そんな独自の視点と情熱で学生を惹きつけているのが、「文教大学」の青木洋高さんです。22年間、旅行系出版社で観光の最前線を走り抜け、今は教壇に立ち「食」と「観光」の可能性を学生と共に探究しています。

前半は青木洋高さんの歩んでこられたキャリアを、後半では「青木ゼミ」で学ぶ学生たちを代表して、亀田茉莉奈さんと吉田愛梨さんの声を通して、青木洋高さんの想いを起こしていきたいと思います。

食が紡ぐ、旅の始まり

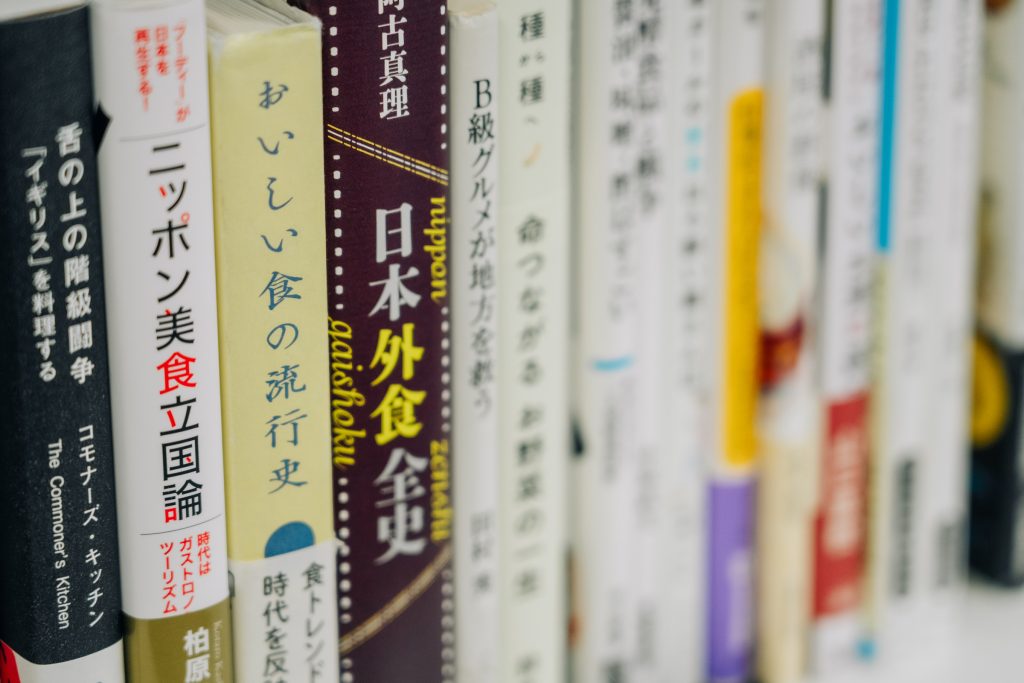

学生時代から旅行が好きで、大学卒業後に入社したのは、旅行ガイドブック「るるぶ」などを出版する「JTBパブリッシング」です。まずは出版業に携わり、旅行ガイドブックなどの編集や広告、自治体・行政の観光PRなど、情報発信の最前線を担っていたそうです。

また、新規事業として「るるぶキッチン」という飲食店の立ち上げを経験しました。「るるぶキッチン」は、旅行ガイド『るるぶ』の編集者が全国各地を旅して見つけた“おいしい”を届けるリアル店舗のメディアです。

青木さんの活動の背景には、「食を通して地域の魅力を最大化したい」という強い思いがありました。その後、青木さんは「食マーケティング事業」という分野を確立させて、ご当地グルメの開発や地域資源を活かしたブランディングなど、地域を編集する仕事をされてきました。

「地域の魅力を最大化したい」という思いを軸に今日まで活動されてきた青木さんですが、なぜ「食」だったのでしょうか。

「地域に人が来てほしいと思っても、いきなりテーマパークを作ることって難しいですよね。でも食だったら、その地域に根差した素敵なものがたくさんあって、観光のきっかけになりやすい。日本の地域全体に観光の効果を波及させる役割として、食というのはとても有効的だと思っています」

旅行が好きだった学生時代の青木さんは、多くの人を全国各地へ誘うプロフェッショナルとなりました。そんな青木さんのキャリアは「学び」という新たな旅路へと続いていきます。

大学教員への転身

「北海道大学」の大学院に進学し、博士号を取得したことが、青木さんを教育への道へと導きました。

「もっと地域と向き合いたい。『食』を通して日本中の地域を盛り上げていきたい」

そんな熱い想いを持って、学びを深めるための決断でした。

2024年4月から文教大学の教員になり、フードツーリズム・食文化・地域プロデュースなどを研究、教育の現場に立ちました。

“セレンディピティ”を身につけて

青木ゼミの活動は、「食を活用した地域プロデュース」です。そのスタイルは、青木さん自身の研究や興味関心と強く結びついています。

青木先生の研究内容についていくつか伺いました。例えば、江戸川区には多くのインド人が暮らしています。インドなどでポピュラーな野菜である「メティ」を地域ブランド化して、多文化共生につなげる研究をさせています。

他にも、観光地における「酒」のストレスについて研究し、飲む人も飲まない人もともに楽しめる土壌づくりを「ソバーキュリアス」という概念から研究されています。いずれも「食」を通じた新しい観光マーケットの発掘です。こうした取り組みは研究でありながら、同時にゼミの中でも共有され、学生たちが一緒に考え、学びを深める題材となっています。

国際学部に所属するゼミ生にとって、観光の最前線で活躍してきた青木さんの経験や研究を間近で感じられるのは、何にも変え難い貴重な経験だといえます。

その上で青木さんがゼミの活動を通して学生に身につけて欲しいと考えているのは、「“セレンディピティ”(偶然の幸運)をつかむ力」だといいます。

「地域での活動は人とのつながりがあってこそです。偶然の出会いの連続で、それをどう活かしていくのかは本人次第なんです」

「僕は学生に、“幸せ”を身につけさせることはできないけど、幸せになるための“きっかけを掴む力”は身につけさせることができると思っています。そのためにも、どんどん色々な地域に連れていきたいと思っています」

青木さんの言葉と眼差しからは、学生の人間的な成長を心の底から望んでいるのだというのがひしひしと伝わってきました。

さらに、地域と向き合う際に欠かせないのが「対話」だと言います。

「地域の方と繋がっていく際に、物語を一方的に伝えるだけでは心を通わすことは難しいです。同じ目線で共に物語を紡ぐというナラティヴの視点をもって対話し続けていくことが大切だと思っています」

人柄に惹かれて、仲間と育つ

「青木ゼミ」に入ったきっかけを尋ねると、2人とも「偶然でした」と声を揃えます。亀田さんはこう振り返ります。

「ゼミを選ぶとき、青木ゼミのテーマが『食』だったんです。食べ物が好きな人に悪い人はいないだろうと思って説明会に行きました。行ってみたらすごいいい先生で、すぐに青木先生のファンになりました」

一方、吉田さんはこう語ります。

「たまたま説明会に行ってみたら青木先生が面白くて優しくて、でもゼミの内容も他と比べるとすごく濃くて。絶対いい経験ができると思って選びました」

2人の言葉に共通していたのは、青木先生の人柄に惹かれたという点でした。国際学部 国際観光学科という枠を超え、「先生と共に学びたい」と思わせる魅力こそ、「青木ゼミ」の原動力になっているのだと感じます。

ゼミ活動は全員で取り組む活動の他に、同時並行で複数のプロジェクトが動いています。これまでの活動の中で二人が特に印象に残っているのは「そうめん」を題材にしたプロジェクトだといいます。

「Z世代にそうめんを伝える、新しいそうめんグッズの考案、外国人にそうめんを広める、という三つの企画を、青木先生が事務局長を務める『日本ソーメン学会』で発表しました。自分たちで協力してアイデアを出し合う過程がとても面白かったです」

他にも、前出のソバーキュリアスについての学びから、観光地におけるアルコールダイバーシティを見据えたドリンクの開発や、ご当地グルメのカルタの制作などにも取り組んでいます。

新たな挑戦と卒業後の展望

さらに、本メディア「トネリライナーノーツ」編集長の大島俊映がオーナーを務める紹介制Bar「Gachi Adachi Club」も、ゼミ活動の場となっています。毎週木曜日は青木ゼミの学生が2〜3人交代で、スタッフとしてお客さんに様々な食文化のストーリーを伝えています。実際に、お店に立ってみての感想を尋ねました。

「全部難しいですね。お客さんは初対面の方が多いのでコミュニケーションはとても難しいですし、集客も難しい。そこで、ゼミとしてイベントの開催を考えて提案しているところです」

「難しいと思うことが多いですけど、やりがいも感じています。他のアルバイトとは違った緊張感の中で、他のゼミ生と協力してスタッフとして立つことで、ゼミ生同士の団結力も身についています」

「ゼミに入って良かったこと」として2人が真っ先に挙げたのは、「青木先生と仲良くなれたこと」でした。

「とても勉強になるのはもちろんですけど、青木先生が提案してくださった難しいプロジェクトをやる過程で、他のゼミ生とは“仲間”になれました」

亀田さんはつながりをキッカケにして現在、「るるぶキッチン」でアルバイトをしているそうです。卒業後の進路については、「るるぶキッチンでアルバイトをしているので、旅行会社系がすごく気になっています」と言います。また、吉田さんは「観光系や旅行系の他に、食のゼミなのでお菓子会社など食べ物系の会社にも興味が出てきました」と答えてくれました。

「青木ゼミ」での経験は、二人の視野を広げるだけでなく、将来の選択肢をより具体的に描くきっかけになっていると感じました。

学びと共に旅する人生

「自分が学ぶことをやめない、学び続けていきたい」

青木さんが最後に口にした言葉はその歩みを端的に表していました。研究者として、教育者として、常に新しい知見を吸収し、地域や学生とともに歩みを重ねていきたいといいます。

そして前職から一貫して抱き続けている思いは、「旅行の需要を作りたい」というものです。行きたいと思える場所を生み出し、その土地ならではの体験をデザインすることで、普段は旅行をしない人さえも思わず出かけたくなるようなきっかけをつくりたい。その夢は、青木さんの活動の根底に流れています。

一方で、学生への期待はより身近で温かなものでした。

「学校の内外を問わず、卒業後もずっと付き合い続けられるような素敵な出会いがあればいいと思っています」

ゼミを通じて培ったつながりが、大学を離れてからも続き、互いの人生を支え合う存在になること。それが青木さんにとって何よりの喜びだといいます。人とのつながりを大切にされてきた青木さんだからこその“想い”だと感じました。

偶然を受け入れ、対話を重ね、物語を紡いでいく。

偶然をチャンスに変え、地域と共に物語を紡いでいく彼らの姿に、これからの観光の未来が重なって見えました。

最後に

今回の取材で最も強く感じたのは、青木先生の情熱が確かに学生へと受け継がれているということでした。地域と真剣に向き合う姿勢や、偶然の出会いを力に変える姿勢は、筆者自身が「人の魅力を伝える」活動を続ける上で大きな刺激となりました。

「青木ゼミ」のように、学びの場が人と人をつなぎ、新しい物語を生み出していく光景に心を打たれました。この記事を読んでくださったあなたにも、そんな“偶然の出会い”が訪れますように。そしてその出会いを、未来へつながる物語へと育てていただけたら嬉しいです。

文教大学 青木ゼミ

ホームページ

https://yohkohlocal.com/#seminar

取材=山下和真

トネリライナーノーツ記事

https://tonerilinernotes.com/tag/kazuma/

撮影=山本陸

トネリライナーノーツ記事

https://tonerilinernotes.com/tag/riku/