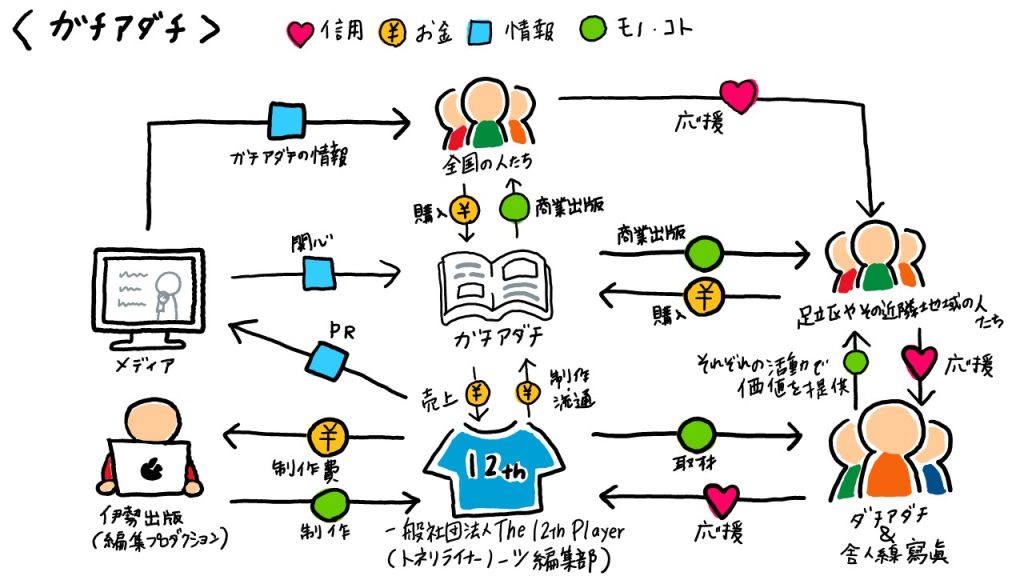

地域の繋がりで作る雑誌『ガチアダチ』の商業出版にチャレンジ

足立区・荒川区の物語を届けるメディア「トネリライナーノーツ」は、“応援が循環する地域”というビジョンを叶えるために、2023年12月から地域の100人以上との繋がりで作る“応援”をテーマとした雑誌『ガチアダチ』の商業出版にチャレンジしています。

(特設ページの最終更新:2025年5月14日)

雑誌名の『ガチアダチ』は「ガチ(挑戦者と応援者)」と「アダチ(足立区とその周辺地域)」をくっ付けた造語です。

今回のプロジェクトに派生して、地域の挑戦者と応援者を繋ぐ“秘密基地”「Gachi Adachi Club」を計画したり、地域の挑戦者と応援者が楽しく繋がれるイベント「ガチアダチナイト」を開催したりしています。

ガチアダチ関連の記事

ダチアダチ

足立区とその周辺地域を拠点とする企業や団体などの「ガチアダチ」の中で、トネリライナーノーツが応援している“ダチ(友だち)”を紹介する企画が「ダチアダチ」です。

『ガチアダチ』のニュース

「トネリライナーノーツ」がリリースする『ガチアダチ』のニュースです。

編集長によるエッセイ

「トネリライナーノーツ」編集長の大島俊映によるエッセイで、『ガチアダチ』プロジェクトへの想いや活動の裏側を届けています。

『ガチアダチ』に挑戦する背景

「トネリライナーノーツ」が立てた仮説と検証

少子高齢化が進む日本の中で、“地域”という文脈では資本主義下の評価指標である「お金」の循環が減っていくことは避けられません。

ただ、そんな中でも地域の人の心の豊かさは生み出せると考えていて、そのために“地域”という文脈に必要なのは、「お金」だけを評価指標にしないために、「応援」の循環を増やすことではないか?という問いを、私たちは立てました。

そして、その問いに対する私たちの答えが、『ガチアダチ』へのチャレンジです。

「トネリライナーノーツ」が、地域の100人以上との繋がりで「応援」をテーマとした雑誌を商業出版するという大きな挑戦をすることによって、足立区とその周辺地域が「応援が循環する地域」として、地域の人たちの心の豊かさを生みだせると考えています。

「トネリライナーノーツ」が考える“応援”の正体

私たちは「応援」=ポジティブなコミュニケーションと定義しました。「応援」は「お金」と違って、物質そのものがありませんし数値で計ることもできませんが、「応援」と対極の言葉で考えて深掘りすると分かりやすいかもしれません。

「応援」の対極は「悪口(ネガティブなコミュニケーション)」と「無関心(コミュニケーションがない)」です。そして、「応援が循環する地域」の真逆は「ワイドショー的な日本」です。あることないことを書く写真週刊誌に、それを受けて“あいつに石を投げつけろ”と号令をかける一部のテレビのワイドショー、それを見てSNSでクソリプを投げつける一般の人たち…。それらの「ワイドショー的な日本」という構図は、「お金」だけが評価指標となってしまった結果だと考えています。

「ガチアダチ」のセブンルール

私たちは、「ワイドショー的な日本」の対極である「応援が循環する地域」の解像度を上げるために、「ガチアダチ」のセブンルールを以下のように考えました。

- 悪口を言わない

- 陰口を叩かない

- クソリプを投げつけない

- 自分を卑下しない

- 酒に呑まれない

- 対面した挑戦者に無関心にならない

- 地域の誰かを応援している

『ガチアダチ』の出版へのスケジュール

『ガチアダチ』の出版へのスケジュールは、現時点では以下の通りです(随時アップデートあり)

- 目次の叩き台を作成【完了後、白紙に】

- 地域で活動する100名以上に取材協力を依頼【随時】

- ステークホルダーにプロジェクトを共有【随時】

- 取材をスタート(Podcast番組「ガチアダチ ラジオ」)【一時休止】

- ガチアダチのコミュニティ「オオシマナイト」を月1度イベント開催【毎月第3日曜】

- 制作費のために、コラボグッズをクラウドファンディングで販売【第1弾完了】

- 目次の叩き台を再作成【完了】

- 雑誌出版のためのクラウドファンディングを実施

- 制作費の目途が立ち次第、編集プロダクションと制作スタート

- 誌面広告の営業を本格化

- 一般社団法人「The 12th Player」が出版事業を開始して、流通方法を決定

- 雑誌が完成次第、販売を開始

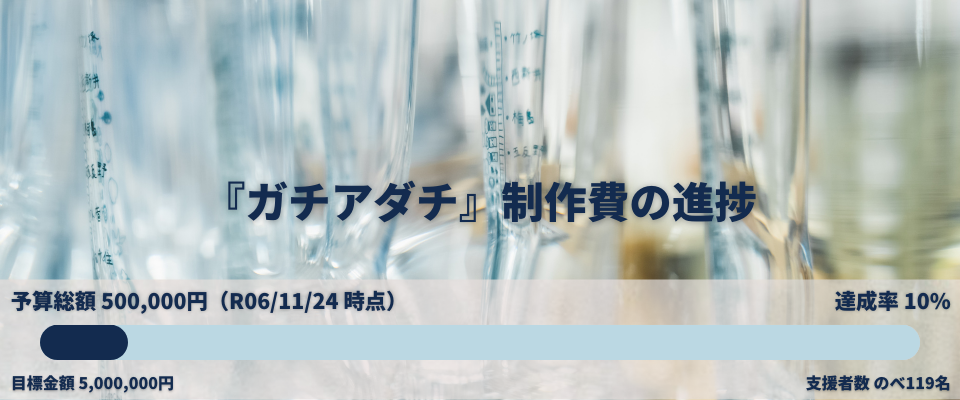

『ガチアダチ』の制作費について

『ガチアダチ』の制作費は、制作前に「コラボグッズの販売」「雑誌のクラファン」「誌面広告」で集める予定です。

制作費の概算

『ガチアダチ』の制作費の概算は以下の通りで、合計500万円~(撮影費と誌面広告の制作費は含まず)となります。

- 編集・デザイン・制作費 250万円

(撮影費と誌面広告の制作費は含まず) - 印刷費 100万円

- 出版事業手元金 50万円

- 芸能人のブッキング費用 100万円+α

(100万円は最低ライン)

コラボグッズの販売

『ガチアダチ』のコラボグッズの第1弾として「沿線グラス×ガチアダチ」のクラウドファンディングを実施して、のべ119名の方から1,267,500円の応援をいただきました。

誌面広告を希望する企業を募集中

現在、『ガチアダチ』の誌面広告を希望する企業を募集しています。誌面広告に関する問い合わせは、下記のメールアドレスから編集長の大島宛にお願いします。

toshiaki_oshima12@zengakuji.or.jp

休止した取材方法

ガチアダチ ラジオ

地域を超応援している人「ガチアダチ」に、自身の活動や地域への偏愛を取材するPodcast番組が「ガチアダチ ラジオ」です。雑誌『ガチアダチ』の取材の準備を兼ねています。

SDGsへの取り組み

「ガチアダチ」は、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)に賛同し、優しい国際社会の実現に貢献・応援いたします。

SDGs(持続可能な開発目標)とは

SDGsは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。

ガチアダチのSDGsへの取り組み

『ガチアダチ』の制作費を除いた販売による収益の半分は、地域の子ども団体のチャレンジに支援されます。

『ガチアダチ』によって、足立区とその周辺地域が「応援が循環する地域」になり、地域の人の心の豊かさに寄与します。

『ガチアダチ』では、トネリライナーノーツの企画で繋がってきた100人以上の地域の方たちと一緒に誌面を制作します。